目次

ヘッジファンド「BMキャピタル」とは

ヘッジファンドは、投資のプロであるヘッジファンド(運用の責任者であるファンドマネージャ)に資産を預け、運用を依頼しリターンを受け取る資産運用の方法の1つです。

元々は、海外で生まれ、富裕層や資産家の資金を預かり運用している組織でしたが、近年は募集の間口が広げられ、資産運用の選択肢の1つとして一般的なものになってきています。

資金を預ければ、投資のプロに運用を「完全に委任することができる」ため、投資の知識や経験がない初心者や、投資に充てる時間がない忙しいビジネスマンなどにも特に支持されていいます。

ヘッジファンドは、数ある運用機関(投資銀行や投資信託のファンドなど)の中でも、取り分けて高い運用実績を誇っており、その運用の安定感とパフォーマンスの高さが評価されています。

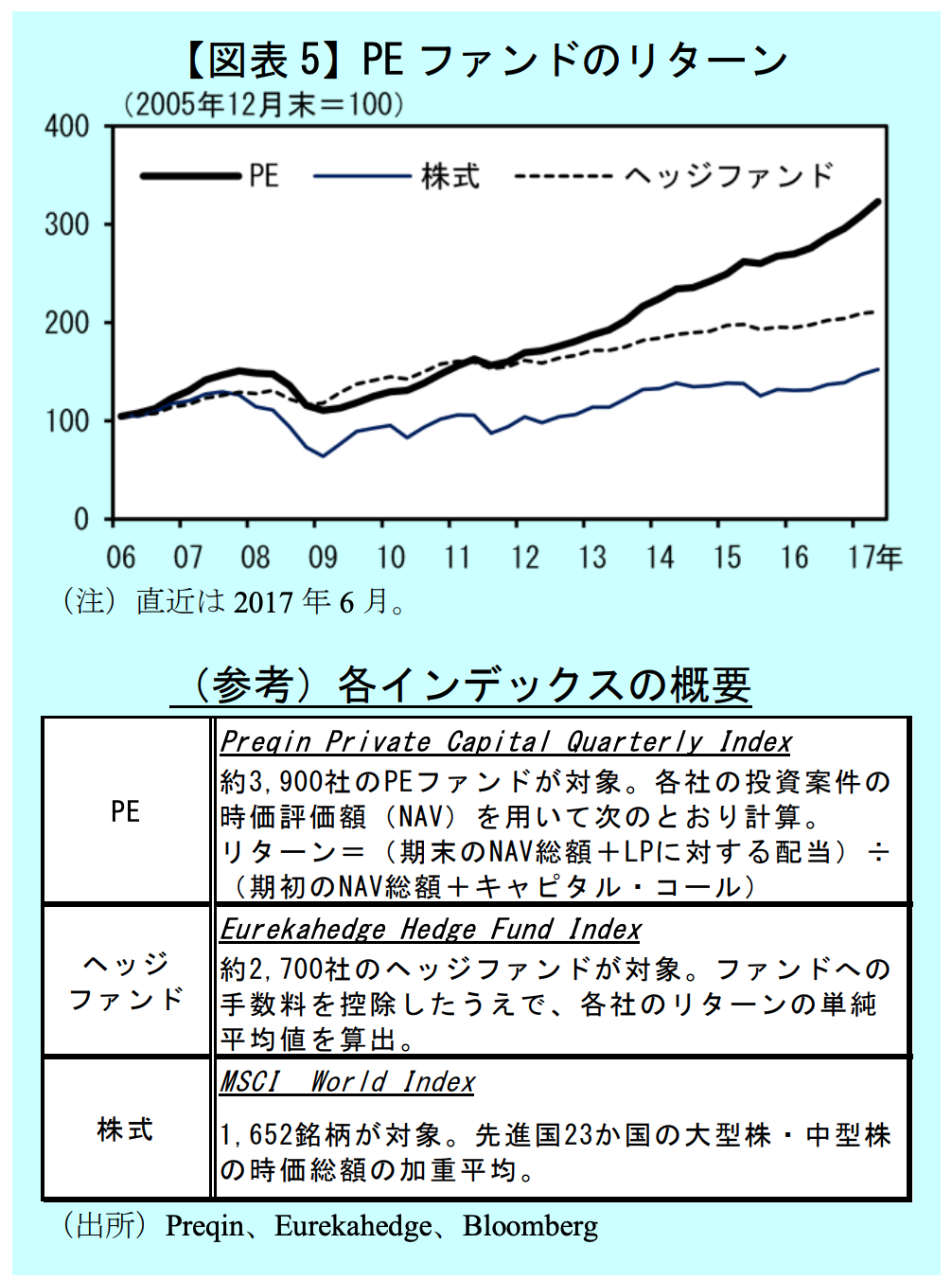

少し古いデータにはなってしまいますが、以下のグラフを見てもヘッジファンドのパフォーマンスが安定しており、また高いリターン(10年で約2倍=年7%)が期待できることは明らかです。

特に、2008~2009年にかけて、株価が大きく暴落したリーマンショック期においても、その下げ幅が小さく、市況に左右されにくく着実に成果を積み上げていることがわかります。

出典:日銀レビュー 最近のプライベート・エクイティ・ファンドの増勢について

そんなヘッジファンドの中でも、最近様々なところで話題になっているのがBMキャピタル(HPはこちら)です。

BMキャピタル概要

| 名称 | ビーエムキャピタル合同会社 |

| 英名 | BM CAPITAL LLC |

| 所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-18-1 |

| 事業目的 | (1)金融商品取引法に基づく有価証券及びデリバティブ取引 (2)各種事業への投資 (3)有価証券の自己募集 (4)経営コンサルティング業務 (5)前各号に附帯する一切の業務 |

参考:BMキャピタルHPより

BMキャピタル(BM CAPITAL)は、日本のヘッジファンドの一つで、特にリスクマネジメントを重視し、安定して着実なパフォーマンスが期待できるとして、注目のファンドです。

同社のHPによると、これまで通年でマイナスになった年がないという実績もあり、資産運用の候補として高い評価を得ています。

参考:BM CAPITL公式より

では、なぜBMキャピタルをはじめ、ヘッジファンドはこれほどまでに安定した成果を記録できるのでしょうか。

今回は、そもそものヘッジファンドの強みに加えて、BMキャピタル固有の3つのポイントをそれぞれ掘り下げて解説していきたいと思います。

ヘッジファンドの強み

BMキャピタルの話をする前に、まずはヘッジファンドの一般的な話をしていきましょう。

ヘッジファンドが、資産運用の専門機関として高いパフォーマンスを記録しているのには

- プロの専門性、組織の力

- 資金力を活かした運用

の2点が大きく関係しています。

プロの専門性、組織の力

当然のことながら、ヘッジファンドで運用を担っている人たちや、そのトップであるファンドマネージャは、運用のプロであり、投資や金融のあらゆる側面に精通している投資の専門家です。

彼らの知識や情報量、あらゆる角度からの調査・分析は、一般投資家のマネできるレベルではありません。

そもそも、そんな投資のプロが朝から晩まで注力して運用しているのです。

本業や普段の生活の合間に片手間で株をかじっている人たちが敵うわけもありません。

株式市場は、100円を握りしめている初心者も、1,000億円を運用する金融機関も全てのプレイヤーが同じ土俵で戦います。

PCやスマホで株を売買しているだけでは気づかないかもしれませんが、誰かの投資家の利益は、他の誰かの投資家の損失であり、マーケットにいる全ての投資家で富を奪い合っているのです。

つまり、株式投資で利益を得たいのであれば、ヘッジファンドや投資銀行、プロトレーダーのような人たちにも「勝たなければ」いけません。

※

あくまでも株式市場全体が横ばいだった場合の話です(このように全員で利益を奪い合うことを「ゼロサムゲーム」と言います)。

株式市場全体が右肩上がりに成長すれば、全てのプレイヤーが利益を得ることも、理論的には可能ですが、実際には富の奪い合いは避けられません。

取引をする証券会社支払う手数料や税金まで考慮すると、さらに厳しい環境と捉えることもできます。

また、そんな高い専門性を持った人たちが、集団・組織ぐるみで運用しているのがヘッジファンドです。

財務に詳しい人が分析し、ビジネスに詳しい人が評価し、市場の動向に詳しい人が先を読み、投資のプロが意思決定をします。

そこには、銀行や証券会社出身の金融マンだけでなく、会計士や弁護士などの士業、コンサルや総合商社出身のビジネスのプロまで様々な人たちが関わってきます。

多様なバックボーンを持つ専門家が一丸となって運用していることこそが、ヘッジファンドが高い運用レベルを誇る理由の一つです。

資金力を活かした運用

ヘッジファンドの強みの1つに、そもそも運用している「資金の額が大きい」という強みがあります。

ヘッジファンドは、組織として運用するため、小さなファンドでも数十〜数百億円、大きいファンドの場合、数千億円単位で運用することも珍しくありません。

見落としてしまいがちなポイントですが、運用資金が多いということは、それだけで大きな強みになります。

例えば株式投資の場合、潤沢な資金をもって大量の株式を保有することができれば、投資先の企業に対して株主の権利を行使することができます。

「大量に株を保有して株主総会で訴える」と聞くと、ついつい会社(経営陣)に対して敵対的なイメージを持つ人もいるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

優秀なヘッジファンド(ファンドマネージャ)は、投資先の経営陣と良好な関係を築き、経営か改善するよう働きかけ、株価が上がるような施策を打つよう助言したりもします。

株主が損をするような事態を回避するように働きかけることもできるでしょう。

株主としての権利を行使して運用することを「アクティビスト投資(アクティブ投資)」と言います。

そもそも運用する資金が大きい方が投資の選択肢の幅は広がります。

今は、数千円や数百円単位で株が買えるようになりましたが、投資の世界はそれが全てではありません。

ある程度の資金力を持って、まとまった単位の株式でなければ売買が成立しないような取引もありますし、資金力があることで強気に・優位に進められる取引もあります。

全てを証券・金融商品につぎ込む必要はありませんが、資金力はあるに越したことはありません。

その点においても、個人が太刀打ちできるレベルではない、数十億円単位の資金を運用するヘッジファンドには大きな強みがあります。

資金力があると良いのは、個人投資家にとっても同様です。

例えば、ヘッジファンドは優良な投資先として魅力的ですが、最低でも1,000万円程度の資金がなければ投資することはできないため、ここでも資金力によって投資の選択肢が限定されてしまう可能性があります。

もちろん、資産運用は余裕の範囲内で行うべきですが、ある程度の貯蓄を作った上で、最低でも数百万円単位での運用を検討したいところです。

※そもそもあまりにも運用している金額が小さいと、仮にリターンが得られたとしても利益が小さすぎてほとんど意味がありません。

BMキャピタルが安定している3つのポイント

一般的なヘッジファンドの強みに

- 高い専門性と組織力

- 資金力

がありましたが、さらにそこに加えて、ここではBMキャピタル固有の強みについても深掘りしていきたいと思います。

BMキャピタルが重視している「リスクを抑えた安定した運用」はどのようにして実現されているのでしょうか。

ポイントは

- バリュー投資

- 日本株

- 中小型株

の3点です。

企業価値を重視するバリュー投資

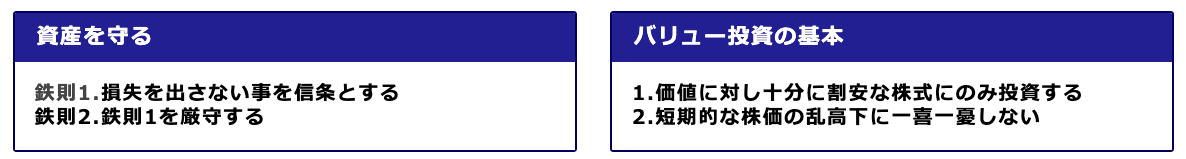

損失を出さないことを信条としているBMキャピタルの基本戦略は「バリュー投資」です。

参考:BM CAPITL公式より

バリュー投資とは、企業・会社のバリュー(value:価値)に着目し、会社の資産価値に対して株価が割安な会社に投資する手法のことです。

「会社の価値>株価」となっている場合、株価が価値に合わせて適切に価格を調整することに注目し、割安な株式に投資することで値崩れによって損をするリスクを小さくすることができます。

BMキャピタルは、この「バリュー投資」を重視することで、損失を被るリスクを限りなく低減し、より安定的で堅実な運用を実践しています。

そもそもバリュー投資は、堅実にリスクを抑えた運用に適していますが、それに加えてBMキャピタルは「十分に割安な株式のみ」としています。

一口にバリュー投資と言っても、そのレベルは様々です。

単に会社の資産価値が株価(時価総額)を下回っていれば良いのか、80%未満なのか、50%未満なのか、「十分に割安」とするラインをどこに設定するかによって、リスクの度合いは大きく変わってきます。

そもそも「会社の資産価値」とは、単に財務諸表(貸借対照表の資産部)の数字を見ればわかるというものでもありません。

事業の収益によって追加で得られる価値もあるでしょうし、簿価(決算上の価値)と実際の価値は異なるかもしれません。

その会社の価値をより正確に把握するためには、財務諸表を細かく分析し、資産価値が本当に簿価に相当するのか裏取りをして、会社に対して追加の情報公開を求めることも必要になるかもしれません。

※この「情報公開を求める」などは、まさに株主としての権利行使の一つです。

会社の価値を正しく推し量るんには、様々な知識やノウハウが必要になります。

このバリュー投資によって高い実績を記録しているBMキャピタルには独自の分析・評価手法があるのかもしれません。

調べたところ、BMキャピタルが具体的にどのように会社を分析・評価しているのかまでは情報公開されていませんでした。

出資者(=投資家)であれば、そう言った詳しい内情についても知ることができるかもしれません。興味のある人は、ぜひ直接問い合わせて話を聞いてみましょう。

為替リスクを排除した日本株運用

BMキャピタルの投資先は、日本の中小型株です。

ヘッジファンドのように専門性が高い組織の場合、海外の(一見すると)魅力的な投資先に手を出しているものも少なくありませんが、海外系の投資商品には当然のことながら為替リスクが伴います。

為替の変動を利用して投資するFXが「最も難しい投資」と言われるように、為替を予測することは非常に困難だと言われています。

また、為替はその変動が予測不能なだけでなく、振れ幅も大きいため、突如として大きな損失を被るリスクも否定できません。

このように、非常に不確実な為替リスクをきちんと排除し、国内株式のみに絞って運用しているのも、BMキャピタルが安定した成果を残している理由の一つだと考えられます。

値動きの小さい中小型株

BMキャピタルがバリュー投資を重視し、割安な銘柄に投資しているということは、結果として中小型株を中心に投資しているということが予測されます。

大型株(誰でも知っているような有名企業の株や、日経225に含まれている銘柄など)の場合、多くの投資家の目にさらされているため、割安のまま放置されにくく、割高になる傾向があります。

中小型株の場合、大型株のように株式市場全体の株価の上下の影響を受けにくいという特徴があります。

そのため、市場が下降気味でも、値下がりを限定し、損失を最小限に抑えることが期待されます。

2022年に突入してもなお、コロナの感染拡大は余談を許さず、世界的にみても経済は非常に不安定な状況にあります。またいつ再び株価が暴落しても不思議ではありません。

このような不安定な経済状況下においては、市況の上下の影響を受けにくい中小型株への投資がリスク回避の方法として優れています。

中小型株への投資が優れているとはいえ、誰でも簡単にできるものではありません。

中小企業は、有名企業と違い情報も少なく、またその会社の事業や内情についても一から詳しく調べなければいけません(その難易度の高さから、多くの個人投資家は誰でも知っているような会社の株ばかりを買っているはずです)。

その「情報の壁」を乗り越えることができるのも、ヘッジファンドならではの強みでしょう。

BMキャピタルで運用するには

ここまで紹介してきたように、BMキャピタルには「損失を出さないことを信条とし」安定したパフォーマンスを記録し続けているいくつかの強みがあることがわかりました。

- 徹底したバリュー投資による割安銘柄の選出

- 国内株式に限定することで、不要な為替リスクを排除

- 中小型株への投資によって、不安定な経済の影響を低減

そんなBMキャピタルですが、「私募」で投資家・資金を集めているため投資をする(運用をお願いする)には、会社に直接問い合わせて面談する必要があります。

私募とは、証券会社などを介さずに、自社で直接募集〜契約を行っているファンドのことです。

公式HPにも、問い合わせの項目が用意されているので、そこから連絡してみると良いでしょう。

また、運用の際には「長期投資」を念頭に置くことをおすすめします。

着実な成果を残しているとはいえ、リスク回避を優先している以上、短期間で資産が何倍にも膨れ上がるような可能性は低くなります。

リスクを抑えた運用は、長期投資でこそ真価を発揮します。

5年、10年単位での運用を前提として、コツコツと資産を育てていきたい方に適しているファンドでしょう。

BMキャピタルで運用するときの注意点

ここまでBMキャピタルの良い面ばかりを解説してきましたが、運用を検討する際には注意するべきポイントもあります。

その1つが「最低出資金額」です。

私募ファンドは、投資家(出資者)の数が限定されることもあり、出資を受け付ける最低限のハードルが設定されています。

BMキャピタルの場合、原則1,000万円を最低金額として設定しているようなので、ある程度の資産・収入のある人にしか手が届きません。

そして最も重要なことは「どんなに損失が出ないように徹底してリスクを回避しようとしていても、損をする可能性はある」という点です。

投資をしている以上、リスクはゼロにはなり得ません。リターンが期待できるのであれば、必ずリスクは伴います。

そんな中でもBMキャピタルは、様々な工夫を凝らしてリスクを最小化できるようにしているのです。

投資に絶対はありません。リターンが保証されているものでもありません。

運用を検討する際には、必ずご自身の考えで出資の判断をするようにしてください。

BMキャピタル

BMキャピタル  ひふみ投信

ひふみ投信  セゾン投信

セゾン投信